Lärmschutzrecht bei Immobilienprojekten: Was Bauherren und Entwickler 2025 wissen müssen

Nov, 4 2025

Nov, 4 2025

Warum Lärmschutzrecht heute die Bauplanung bestimmt

Ein neues Wohnhaus in der Stadt - klingt nach einer einfachen Sache. Aber wer in Deutschland heute bauen will, muss sich mit einem komplizierten Rechtsdschungel auseinandersetzen: dem Lärmschutz- und Immissionsschutzrecht. Es entscheidet nicht nur, ob ein Projekt genehmigt wird, sondern auch, ob es überhaupt wirtschaftlich machbar ist. In Innenstädten wie Graz, Wien oder Berlin führen Lärmschutzvorgaben dazu, dass Bauprojekte scheitern, bevor der erste Pfahl in den Boden kommt. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) aus 2023 ist der entscheidende Maßstab. Sie legt fest, wie laut es in Wohngebieten sein darf - und was passiert, wenn das nicht eingehalten wird.

Was genau regelt das BImSchG und die TA Lärm?

Der Kern des Lärmschutzes ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Es sagt klar: Niemand darf durch Lärm gesundheitlich geschädigt werden. Aber es ist kein detailliertes Regelwerk. Dafür sorgt die TA Lärm. Sie ist die praktische Anleitung, wie man das Gesetz umsetzt. Die aktuelle Fassung aus Februar 2023 ist strenger als je zuvor. Sie gilt für alle Anlagen, die Lärm verursachen - von Straßen über Bahnen bis hin zu Wärmepumpen. Und sie gilt nicht nur für einzelne Quellen, sondern für die gesamte Lärmbelastung an einem Ort. Das ist der entscheidende Punkt: Es geht nicht nur um die neue Baustelle, sondern um alles, was schon da ist. Ein Haus neben einer vielbefahrenen Straße? Dann zählt auch der Lärm von der Straße dazu, wenn man die Grenzwerte prüft. Wer das nicht berücksichtigt, riskiert eine Ablehnung der Baugenehmigung.

Wie laut darf es in Wohngebieten sein?

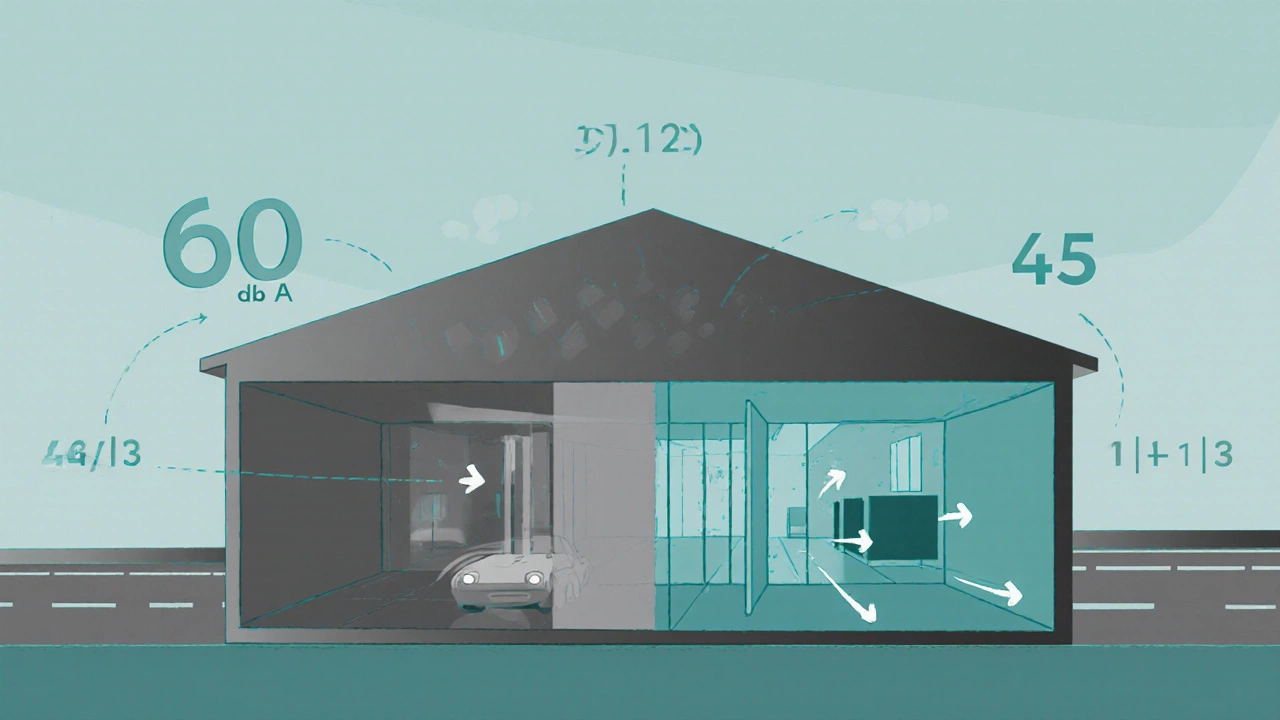

Die TA Lärm gibt klare Zahlen vor. Tagsüber (6 bis 22 Uhr) dürfen in Wohngebieten die Lärmpegel nicht über bestimmte Werte steigen - je nach Art der Nutzung. In reinen Wohngebieten liegt der Grenzwert bei 55 Dezibel (dB(A)). In Mischgebieten, wo Wohnen und Gewerbe nebeneinander liegen, sind bis zu 60 dB(A) erlaubt. Nachts (22 bis 6 Uhr) ist es ruhiger: 40 dB(A) in reinen Wohngebieten, 45 dB(A) in Mischgebieten. Aber: Diese Werte sind nicht einfach nur ein Grenzstein. Sie gelten für die Gesamtbelastung. Wenn ein Haus schon von einer Autobahn umgeben ist, dann darf der neue Bau nur noch so laut sein, dass die Summe nicht überschritten wird. Das ist der Knackpunkt für viele Projekte. Ein neues Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen in einer Straße mit 800 Fahrzeugen pro Stunde? Oft unmöglich, ohne massive Schallschutzmaßnahmen - und die kosten viel Geld.

Warum Wärmepumpen zum Problem werden

Wärmepumpen sind umweltfreundlich - aber oft laut. Und sie sind genehmigungsfrei. Das heißt: Sie fallen nicht unter die strenge Prüfung der TA Lärm für große Anlagen. Trotzdem: Sie dürfen nicht stören. Das Umweltbundesamt und auch Haus & Grund Frankfurt bestätigen: In dicht bebauten Vierteln häufen sich Beschwerden. Einige moderne Modelle sind leise, andere nicht. Die Regel: Wer eine Wärmepumpe installiert, muss sicherstellen, dass sie nicht zu laut ist. Das bedeutet: Standortwahl ist entscheidend. Nicht vor dem Schlafzimmerfenster, nicht direkt an der Grundstücksgrenze. Und wenn es trotzdem zu viel Lärm gibt - dann ist der Nachbar berechtigt, Beschwerde einzulegen. Die Folge: Der Betreiber muss nachrüsten, abschirmen oder sogar das Gerät austauschen. Das kostet mehr als die anfängliche Einsparung an Genehmigungsgebühren.

Was passiert, wenn man die Grenzwerte überschreitet?

Die TA Lärm kennt Ausnahmen. In Nummer 3.2.1 steht: Wenn die Vorbelastung (also der Lärm, der schon da ist) hoch ist, kann eine kleine Überschreitung toleriert werden - aber nur, wenn sie zeitlich begrenzt ist und nicht die Gesundheit beeinträchtigt. Das ist kein Freibrief. Es ist eine Ausnahme, die streng geprüft wird. Wer trotzdem baut und überschreitet, riskiert: Baustopp, Auflagen, Nachrüstpflicht, Klagen von Nachbarn, Wertverlust der Immobilie. Ein Projekt, das 2023 mit 1,2 Millionen Euro geplant war, musste 2024 wegen Lärmschutzauflagen 320.000 Euro mehr investieren - nur für Schallschutzfenster und Wände. Das hat den Gewinn komplett verschluckt. Und das ist kein Einzelfall. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) nennt das Wohnungs-Verhinderungs-Regeln. Und die Zahlen sprechen: In den letzten drei Jahren sanken die Baugenehmigungen in Innenstadtlagen um durchschnittlich 23,7% - nicht wegen fehlendem Grundstück, sondern wegen Lärm.

Wie baut man lärmschonend - von Anfang an?

Die beste Lösung: Lärmschutz nicht als Nachtrag, sondern als Planungsgrundlage. Das bedeutet:

- Frühzeitig Lärmkarten prüfen: Die Stadt oder der Landkreis hat sie. Sie zeigen, wo es laut ist. Nutzen Sie sie.

- Gebäudeausrichtung optimieren: Schlafzimmer nicht zur Straße, sondern zum Hof. Das ist die billigste und effektivste Maßnahme.

- Wände und Fenster richtig wählen: Die DIN 4109 sagt, was minimale Schallschutzstandards sind. Aber wer mehr will, nutzt die VDI 4100 mit ihren drei Güteklassen. Höhere Klasse = mehr Geld, aber auch mehr Wert.

- Technik planen: Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Aufzüge - alle müssen an den richtigen Ort. Keine Geräte an die Grundstücksgrenze.

- Keine Kompromisse bei Fenstern: Ein Standardfenster hält 30 dB Lärm ab. Ein Schallschutzfenster 45 dB. Der Unterschied: 15 dB ist fast doppelt so laut. Investieren Sie hier - es lohnt sich.

Ein Projekt in Hamburg hat das vorgemacht: Die Fassade wurde so geplant, dass die Wohnungen zur ruhigen Seite zeigen. Die Fenster sind speziell isoliert. Die Lüftung ist im Dachboden versteckt. Ergebnis: Keine Beschwerden, hohe Mietpreise, schnelle Vermietung. Das ist kein Luxus - das ist Standard für 2025.

Wie sieht die Zukunft aus? Reformen kommen

Die Kritik wächst. Der ZIA, der Deutsche Städtetag und auch die Bundesregierung erkennen: Der Lärmschutz ist wichtig - aber er darf nicht zum Baustopp werden. Deshalb gibt es Bewegung. Der Bundesrat hat im Mai 2024 einen Vorschlag aus Baden-Württemberg unterstützt: mehr Flexibilität. Die neue TA Lärm, die im dritten Quartal 2025 in Kraft treten soll, wird stärker zwischen neuen und bestehenden Anlagen unterscheiden. Sie wird klarer sagen: Was ist Vorbelastung? Wie viel ist noch erlaubt? Und sie wird den Fokus auf passgenaue Lösungen legen - nicht auf starre Grenzwerte. Das ist ein erster Schritt. Aber es bleibt: Wer heute baut, muss mit den Regeln von 2023 rechnen. Und die sind hart. Wer nicht plant, verliert.

Was bedeutet das für Immobilienwerte?

Ein Haus in einer ruhigen Straße mit gutem Schallschutz ist heute wertvoller als je zuvor. Das Steinbeis Center for Real Estate Studies hat es nachgewiesen: Immobilien, die über den Mindeststandard hinaus schallgeschützt sind, verkaufen sich schneller und teurer. Wer dagegen ein Haus baut, das knapp über den Lärmgrenzwerten liegt, riskiert einen Wertverlust von bis zu 15%. Und das nicht nur durch Beschwerden - sondern auch durch die Angst vor zukünftigen Auflagen. Die Lärmschutzkarte der EU zeigt: 78% der Deutschen leben in Gebieten mit Lärm über den EU-Grenzwerten. Das bedeutet: In den nächsten Jahren werden Sanierungen an Straßen, Schienen und Anlagen nötig. Wer jetzt baut, muss sich fragen: Werde ich in 10 Jahren von einer neuen Autobahn oder einer Bahnlinie umgeben sein? Die Antwort auf diese Frage bestimmt den Wert Ihrer Immobilie - heute und morgen.

Was tun, wenn der Nachbar stört?

Nicht nur Anlagen sind ein Problem - auch Menschen. Ein lauter Fernseher, Kinder, Partys - das ist der häufigste Grund für Lärmbeschwerden. Die Statistik des Deutschen Mieterbundes zeigt: 68% aller Beschwerden kommen von verhaltensbedingtem Lärm. Hier gilt: Das Gesetz schützt nicht vor jeder Unannehmlichkeit. Aber wenn es übermäßig, regelmäßig und nachts ist, kann man etwas tun. Zuerst: Gespräch suchen. Meist hilft es. Wenn nicht: Schriftliche Beschwerde an die Hausverwaltung oder die Gemeinde. In schweren Fällen kann man auch die Polizei einschalten - besonders nachts. Und: Wer selbst baut, sollte auch auf die Schallisolierung zwischen den Wohnungen achten. DIN 4109 Teil 5 sagt: Wer mehr Wert schaffen will, baut nicht nur nach Mindeststandard. Wer das tut, vermeidet später Konflikte - und steigert den Wert.

Terje Tytlandsvik

November 4, 2025 AT 22:34Kaja St

November 6, 2025 AT 19:31Günter Scheib

November 8, 2025 AT 17:16Steffen Jauch

November 8, 2025 AT 17:27Matthias Baumgartner

November 9, 2025 AT 14:16Edvard Ek

November 11, 2025 AT 02:38Nick Weymiens

November 11, 2025 AT 04:54Christian Seebold

November 12, 2025 AT 15:16Ulrike Kok

November 13, 2025 AT 04:16Duquet Jean-Marc

November 15, 2025 AT 03:19Christoph Schulz

November 15, 2025 AT 18:35Hans Martin Kern

November 17, 2025 AT 03:18Daisy Croes

November 18, 2025 AT 15:00