Nachhaltige Baustoffe bei der Sanierung: Ökobilanz und Labels im Überblick

Okt, 27 2025

Okt, 27 2025

Warum nachhaltige Baustoffe bei der Sanierung heute entscheidend sind

Wenn du dein Haus sanierst, denkst du wahrscheinlich zuerst an neue Fenster, eine bessere Dämmung oder eine moderne Heizung. Doch die größte Klimabelastung kommt nicht vom Betrieb, sondern vom Material selbst. Die sogenannte graue Energie - also die Energie, die für Gewinnung, Produktion, Transport und Entsorgung von Baustoffen verbraucht wird - macht heute mehr als die Hälfte der gesamten CO₂-Emissionen einer Sanierung aus. Laut dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP sind die Betriebsenergiebedarfe in modernen Gebäuden so niedrig, dass die Wahl der richtigen Materialien jetzt den größten Unterschied macht. Eine Sanierung mit herkömmlichen Baustoffen kann mehr CO₂ verursachen als ein neues, energieeffizientes Haus über zehn Jahre hinweg.

Die Zementindustrie allein ist für 8 % der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich. Wenn sie ein Land wäre, wäre sie der drittgrößte Emittent weltweit - hinter China und den USA. Das bedeutet: Jeder Zementblock, den du einbaust, hat eine lange Klimabilanz. Doch es gibt Alternativen. Und sie sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch wirtschaftlich klug. Denn die KfW fördert seit 2025 Sanierungen mit exzellenter Ökobilanz mit bis zu 30 % Zuschuss - vorausgesetzt, du verwendest Materialien, die nachweislich weniger Emissionen verursachen.

Was ist eine Ökobilanz - und warum sie deine Sanierung bestimmt

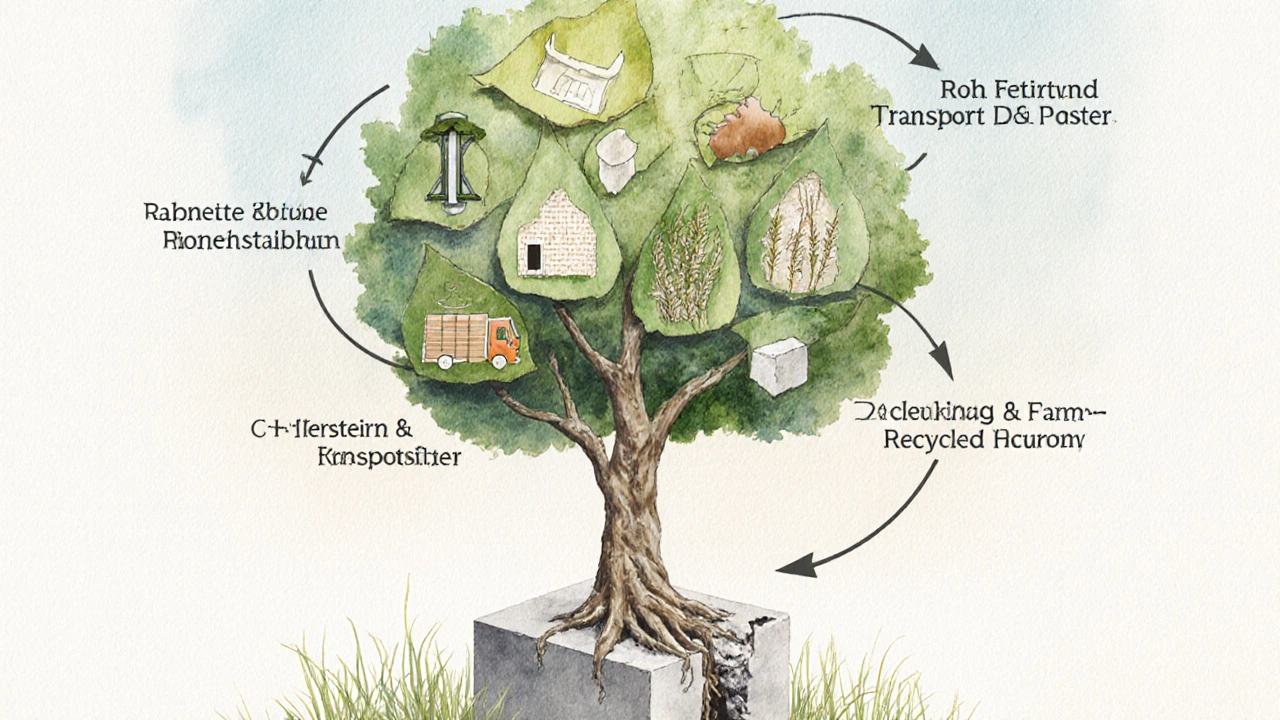

Die Ökobilanz, auch Life Cycle Assessment (LCA) genannt, ist die einzige Methode, die wirklich zeigt, wie klimafreundlich ein Baustoff wirklich ist. Sie betrachtet nicht nur die Herstellung, sondern den gesamten Lebenszyklus: vom Abbau der Rohstoffe über Transport, Einbau, Nutzung, Austausch bis hin zum Rückbau und Recycling. Viele Materialien wirken auf den ersten Blick grün - Bio-Wolle, Holzfaserdämmung, Lehmputz - doch wenn sie mit Kunststoffen verklebt oder mit hochenergetischen Bindemitteln verarbeitet werden, ist ihre Ökobilanz oft schlechter als gedacht.

Ein Beispiel: Eine Dämmung aus Mineralwolle mag energieeffizient sein, aber ihre Herstellung verbraucht enorme Mengen an Energie - und sie ist schwer zu recyceln. Eine Holzfaserdämmung hingegen speichert Kohlenstoff, benötigt weniger Energie zur Produktion und kann am Ende als Biomasse verwertet werden. Laut einer Studie des Wuppertal Instituts aus Januar 2025 verursacht eine Sanierung mit nachhaltigen Materialien nur etwa die Hälfte der CO₂-Emissionen eines Neubaus. Der Grund? Bei der Sanierung bleibt die Tragstruktur erhalten. Die Energie, die bereits in den Wänden, Decken und Fundamenten gebunden ist, wird nicht einfach weggeworfen.

Sanierung vs. Neubau: Der klare ökologische Vorteil

Ein häufiger Irrglaube: Ein neues, energieeffizientes Haus sei automatisch besser fürs Klima. Das stimmt nicht - zumindest nicht in den ersten 20 bis 30 Jahren. Eine DGNB-Studie aus 2024 zeigt: Sanierungen verursachen im Durchschnitt 2,4-mal weniger graue Emissionen als Neubauten. Warum? Weil beim Neubau alles neu gebaut wird - Fundamente, Wände, Dächer, Balken. Jeder Quadratmeter Beton, jeder Stahlträger, jede Ziegelwand hat eine CO₂-Bilanz. Und diese Bilanz wird erst nach Jahrzehnten durch die geringeren Heizkosten ausgeglichen.

Stell dir vor, du ersetzt ein 1960er-Jahr-Haus mit schlechter Dämmung. Die alten Wände bleiben stehen. Du dämmst von außen mit Holzfaserplatten, tauschst die Fenster aus und installierst eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Dein CO₂-Fußabdruck liegt bei etwa 15 Tonnen. Ein Neubau mit gleicher Energieeffizienz? 36 Tonnen - nur für den Rohbau. Selbst wenn du den Neubau mit Holz und recyceltem Beton baust, kommt er nicht unter 25 Tonnen. Das ist der entscheidende Punkt: Die beste Ökobilanz ist die, die keine neue Struktur braucht.

Welche Baustoffe wirklich nachhaltig sind - und welche nicht

Nicht alles, was „nachhaltig“ klingt, ist es auch. Hier sind die Materialien, die in Sanierungen wirklich punkten:

- Holz und Holzwerkstoffe: FSC-zertifiziertes Holz speichert CO₂ und hat eine niedrige graue Energie. Ideal für Dachstühle, Wandverkleidungen und Dämmplatten.

- Holzfaserdämmung: Besteht aus Holzabfällen, ist dampfdicht, reguliert die Luftfeuchtigkeit und kann kompostiert werden.

- Lehmputz und Lehmziegel: Natürliche, schadstofffreie Materialien mit hervorragender Wärmespeicherung. Ideal für Innenwände.

- Porenbeton mit recyceltem Gips: Leicht, feuerfest und vollständig recycelbar. Viele Hersteller verwenden heute bis zu 40 % Sekundärrohstoffe.

- Biobasierte Dämmstoffe: aus Hanf, Flachs oder Schafwolle - alle haben eine negative CO₂-Bilanz, weil sie Kohlenstoff binden.

Was du vermeiden solltest: Styropor und XPS-Dämmplatten. Sie basieren auf Erdöl, sind schwer zu recyceln und setzen beim Verbrennen giftige Gase frei. Auch herkömmlicher Zement ist problematisch. Alternativen wie Geopolymer-Beton oder Holz-Zement-Mischungen reduzieren den Zementanteil um bis zu 80 % - und werden bereits von Firmen wie Buzzi Unicem oder Heidelberg Materials produziert.

Die wichtigsten Labels und Zertifizierungen für Sanierungen

Ein Label sagt dir, ob ein Baustoff wirklich nachhaltig ist - oder nur gut vermarktet wird. Die wichtigsten Zertifikate in Deutschland:

- DGNB-Zertifikat: Die umfassendste Zertifizierung für Gebäude. Seit 2024 gibt es ein spezielles Bewertungssystem für Sanierungen, das die grauen Emissionen besonders stark gewichtet.

- FSC: Garantiert, dass Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Unbedingt verlangen, wenn du Holz verwendest.

- Cradle to Cradle (C2C): Zeigt an, dass ein Material vollständig recycelbar oder biologisch abbaubar ist. Sehr selten, aber sehr vertrauenswürdig.

- Ökoprofit-Siegel: Wird von Kommunen vergeben und bestätigt, dass ein Produkt über den gesamten Lebenszyklus umweltfreundlich ist.

- EPD (Umweltproduktdeklaration): Ein standardisierter, drittpartei-geprüfter Datensatz zur Ökobilanz. Jeder seriöse Hersteller sollte eine EPD vorlegen können.

Wichtig: Ein DGNB-Zertifikat für das ganze Gebäude ist nicht nötig, um Förderung zu bekommen. Aber du brauchst EPDs oder C2C-Zertifikate für die verwendeten Baustoffe. Die KfW verlangt diese Nachweise seit 2025 für die Förderung von Sanierungen mit hoher Nachhaltigkeitsstufe.

Wie du die Förderung der KfW für nachhaltige Sanierungen bekommst

Die KfW hat ihre Förderprogramme für Sanierungen im Januar 2025 komplett überarbeitet. Jetzt gibt es drei Stufen:

- Standard-Sanierung: 15 % Zuschuss, wenn du die Energieeffizienz um 20 % verbessert hast.

- Nachhaltige Sanierung: 20 % Zuschuss, wenn du mindestens drei Baustoffe mit EPD oder C2C verwendest und die graue Energie um 30 % reduzierst.

- Exzellente Ökobilanz: Bis zu 30 % Zuschuss, wenn du die DGNB-Kriterien für Sanierungen erfüllst - also die Materialien auf Lebenszyklus-Basis auswählst, recycelbare Konstruktionen verwendest und die Abfallmenge reduzierst.

Du bekommst die Förderung nicht automatisch. Du musst dich vor der Bauphase beraten lassen. Die KfW bietet kostenlose Beratungsgespräche an - und die sind Pflicht, wenn du mehr als 15.000 Euro Förderung beantragen willst. Die Berater prüfen deine Materialliste, die EPDs und deine Sanierungsplanung. Wenn du hier falsch liegst, bekommst du kein Geld - selbst wenn du alles perfekt ausführst.

Die Zukunft: Was sich bis 2030 ändern wird

Die EU will ab 2027 verpflichtende Ökobilanzen für alle öffentlichen Bauvorhaben. Das bedeutet: Jeder Baustoff, den du in einer öffentlichen Schule, einem Rathaus oder einer Sozialwohnung einbaust, muss eine EPD vorweisen. Private Bauherren werden bald nicht mehr drum herumkommen. Die Bauindustrie bereitet sich darauf vor: Neue Materialien wie biobasierte Bindemittel, die bis zu 80 % weniger CO₂ ausstoßen als Zement, werden bereits in Pilotprojekten getestet. Das Fraunhofer-Institut arbeitet an Holz-Zement-Mischungen, die genauso stabil sind wie herkömmlicher Beton - aber nur ein Viertel der Emissionen verursachen.

Bis 2030 soll der Markt für nachhaltige Baustoffe bei Sanierungen um 120 % wachsen, so das Bundesministerium für Wohnen. Die Nachfrage nach zertifizierten Materialien ist schon jetzt um 37 % gestiegen - und die Preise fallen. Holzfaserdämmung kostet heute nur noch 10 % mehr als Mineralwolle - und hat eine bessere Ökobilanz. Der Trend ist klar: Wer heute mit nachhaltigen Baustoffen sanieren will, tut nicht nur etwas fürs Klima. Er baut auch zukunftssicher - und profitiert von den Förderungen, die immer mehr werden.

Was du jetzt tun kannst - Schritt für Schritt

- Prüfe deine bestehende Bausubstanz: Welche Wände, Decken und Fundamente kannst du behalten? Je mehr du erhältst, desto besser die Ökobilanz.

- Wähle Materialien mit EPD oder C2C-Zertifikat: Fordere die Nachweise von deinem Handwerker oder Lieferanten an. Keine EPD? Kein Einsatz.

- Vermeide verklebte Materialien: Kleber, Folien, Kunststofflagen machen Recycling unmöglich. Nutze mechanische Befestigungen, wo möglich.

- Informiere dich über KfW-Förderung: Buche eine kostenlose Beratung - bevor du einen Vertrag unterschreibst.

- Dokumentiere alles: Halte eine Liste aller verwendeten Baustoffe mit Hersteller, Produktname und Zertifikat. Das brauchst du später für die Förderung und für den Rückbau.

Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, besser zu werden als gestern. Jeder Zementblock, den du ersetzt, jeder Dämmstoff, den du auf biologischer Basis wählst - das zählt. Und es zahlt sich aus. Nicht nur für das Klima. Sondern auch für deine Brieftasche.

Was ist die graue Energie bei Baustoffen?

Die graue Energie ist die gesamte Energie, die für die Gewinnung der Rohstoffe, die Herstellung, den Transport, die Verarbeitung und die Entsorgung eines Baustoffs benötigt wird. Sie hat nichts mit dem Energieverbrauch des Gebäudes im Betrieb zu tun, sondern mit den Emissionen, die beim Herstellen entstehen. Bei Sanierungen macht sie heute oft mehr als 50 % der gesamten CO₂-Bilanz aus.

Ist eine Sanierung ökologisch besser als ein Neubau?

Ja, in den meisten Fällen. Sanierungen verursachen im Durchschnitt 2,4-mal weniger graue Emissionen als Neubauten, weil die bestehende Tragstruktur erhalten bleibt. Selbst wenn ein Neubau energieeffizient ist, dauert es oft mehr als 20 Jahre, bis die eingesparte Betriebsenergie die Emissionen des Neubaus ausgleicht. Die beste Ökobilanz ist die, die keine neue Struktur braucht.

Welche Baustoffe sollte ich bei der Sanierung vermeiden?

Vermeide Styropor, XPS-Dämmplatten und herkömmlichen Zement, wenn möglich. Diese Materialien basieren auf Erdöl oder verursachen hohe CO₂-Emissionen bei der Herstellung. Auch verklebte Baustoffe - wie Holz mit Kunststofffolie - sind problematisch, weil sie sich nicht recyceln lassen. Besser sind Holzfaserdämmung, Lehmputz, recycelter Porenbeton und biobasierte Dämmstoffe aus Hanf oder Flachs.

Wie erkenne ich echte Nachhaltigkeit bei Baustoffen?

Schau nach Zertifikaten wie EPD (Umweltproduktdeklaration), Cradle to Cradle oder FSC. Diese sind unabhängig geprüft und zeigen die tatsächliche Ökobilanz. Ein Label wie „umweltfreundlich“ oder „bio“ ohne Nachweis ist oft Greenwashing. Frag immer nach den Dokumenten - und prüfe sie auf der Website des Zertifizierers.

Kann ich die KfW-Förderung auch für eine Teilsanierung bekommen?

Ja, aber nur, wenn du mindestens zwei Bauteile gleichzeitig sanierst - zum Beispiel Dach und Außenwände. Ein einzelner Fenstertausch reicht nicht. Außerdem musst du die Materialien nachhaltig wählen und die KfW-Beratung vorher in Anspruch nehmen. Die Förderung richtet sich nach der erreichten Nachhaltigkeitsstufe, nicht nach der Fläche.

jan kar

Oktober 28, 2025 AT 04:03ich hab das mit der grauen energie nie richtig verstanden... ist das jetzt die energie die in den baustoffen steckt oder die die man braucht um sie zu machen? irgendwie wirkt das alles so kompliziert... und warum schreibt ihr immer graue energie mit kleinem g? das ist doch ein technischer begriff!

Reinhard Schneider

Oktober 28, 2025 AT 18:28Die beste Ökobilanz ist die die keine neue Struktur braucht

Daniel Shulman

Oktober 29, 2025 AT 04:55Interessant dass du den Fokus auf die graue Energie legst. In der Praxis ist das zwar korrekt, aber viele Handwerker kennen die EPDs gar nicht. Ich hab letztes Jahr mit einem Dämmunternehmen zusammengearbeitet, das behauptete, ihre Holzfaserdämmung sei 'klimaneutral' - aber keine EPD vorlegen konnte. Die KfW-Beratung ist da wirklich essenziell. Man muss als Bauherr aktiv nachfragen, sonst wird einem was vorgemacht.

Terje Tytlandsvik

Oktober 30, 2025 AT 08:53Ich hab vor zwei Jahren mein altes Haus in Norwegen saniert und dabei fast nur Holz und Lehm genutzt. Die Kosten waren am Anfang erschreckend hoch, aber die KfW-Förderung hat uns fast 25% zurückgegeben. Und das Wohnklima? Unglaublich. Keine Kondensation, keine Schimmelgefahr. Die Leute fragen immer, warum ich nicht einfach neu gebaut habe. Aber die graue Energie... das ist der wahre Preis.

Günter Scheib

Oktober 30, 2025 AT 19:02Die detaillierte Auflistung der Zertifizierungen ist sehr hilfreich. Besonders hervorzuheben ist die DGNB-Sanierungsrichtlinie, die seit 2024 explizit die Erhaltung der bestehenden Bausubstanz priorisiert. Viele Kommunen haben bereits ihre Bauleitpläne angepasst und verlangen für Förderanträge den Nachweis der EPDs. Es ist wichtig, dass Bauherren nicht nur auf das Label vertrauen, sondern die zugrundeliegenden Daten prüfen. Eine EPD ist kein Marketinginstrument, sondern ein standardisiertes, ISO-konformes Dokument, das von Dritten validiert wird.

Steffen Jauch

Oktober 31, 2025 AT 18:50Ich finde es wichtig, dass man nicht nur an die großen Baustoffe denkt, sondern auch an die Kleinteile: Kleber, Dichtungen, Unterlagsstoffe. Ich hab neulich einen Bauherrn beraten, der alles nachhaltig gemacht hatte – aber die Dämmplatten mit XPS-Kleber befestigt. Und dann war die ganze Ökobilanz dahin. Das ist so typisch! Man denkt an den Wald, aber vergisst den Kleber. Und das ist oft der Punkt, wo Greenwashing anfängt. Also: Alles prüfen. Alles dokumentieren. Alles nachweisen.

Matthias Baumgartner

November 1, 2025 AT 20:14Styropor ist schädlich. Punkt. Wer das noch benutzt, hat kein Bewusstsein für die Zukunft. Und die KfW-Förderung ist nicht zu verhandeln. Wenn du keine EPDs hast, bekommst du kein Geld. Einfach so. Keine Ausreden. Keine Kompromisse. Wer nicht mitmacht, zahlt selbst.

Edvard Ek

November 3, 2025 AT 09:31Es ist bemerkenswert, wie wenig Aufmerksamkeit der Baubranche auf die Lebenszyklusanalyse gelegt wird. Die meisten Hersteller konzentrieren sich auf die Betriebsenergie, weil sie einfacher zu vermarkten ist. Die graue Energie hingegen ist ein komplexes, multidimensionales System, das nur durch standardisierte Methoden wie EPDs oder C2C verständlich wird. In Österreich haben wir seit 2023 eine Pflicht zur EPD-Vorlage bei öffentlichen Ausschreibungen, und die Ergebnisse sind eindeutig: Die Nachfrage nach nachhaltigen Materialien ist gestiegen, die Preise sind gesunken, und die Qualität der Bauleistungen hat sich verbessert. Es ist kein Trend, es ist die logische Konsequenz einer ressourcenbegrenzten Welt.

Nick Weymiens

November 3, 2025 AT 13:49Man muss sich fragen: Ist Nachhaltigkeit nicht nur ein ökologisches, sondern ein philosophisches Konzept? Die Erhaltung der bestehenden Struktur ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern eine metaphysische Haltung gegenüber dem, was bereits existiert. Die Moderne hat uns gelehrt, dass Neuanfang immer besser ist. Aber was ist mit der Geschichte, dem Gedächtnis, dem Gewicht der Dinge? Ein altes Haus trägt nicht nur Energie, es trägt Erinnerung. Und diese Erinnerung ist nicht recycelbar.

Ulrike Kok

November 4, 2025 AT 12:12ich hab das mit den EPDs auch erst kürzlich gelernt... mein handwerker hat mir gesagt, dass er das nicht braucht, aber ich hab trotzdem nachgefragt. und weißt du was? er hat gar keine! jetzt hab ich ne liste von drei lieferanten, die echte epds haben. und die preise sind gar nicht so schlimm. holzfaserdämmung ist fast genauso billig wie mineralwolle. und es fühlt sich einfach besser an, wenn man weiß, dass man nichts synthetisches in die wände kriegt. hab jetzt sogar meinen sohn dazu gebracht, bei seiner wohnung auch so zu machen 😊

Heidi Keene

November 6, 2025 AT 03:52Das mit der KfW-Förderung ist doch nur ein Trick, um uns zu kontrollieren. Wer verlangt EPDs? Wer überprüft die wirklich? Die gleichen Leute, die uns mit Windkraft und Solar versprechen, dass wir alles retten können – aber die echten Schuldigen, die Kohlekraftwerke und die Chemieindustrie, werden nicht angerührt. Du glaubst, du tust was Gutes, aber du bist nur ein Teil des Systems, das dich manipuliert. Sie wollen, dass du dich mit kleinen Entscheidungen zufriedengibst, während die großen Verbrechen weitergehen. Die DGNB? Die EPD? Das ist nur eine neue Form der Propaganda. Frag dich: Wer profitiert wirklich davon?